Sono di nuovo qui per completare il precedente articolo sull'interessante blogtour a San Vincenzo, organizzato da AIFB e da UN MARE DI GUSTO.

La meravigliosa Terra che ho visitato ultimamente, la Costa degli Etruschi, stupisce non solo per la bellezza della natura e del paesaggio, ma per la sorprendente attualità delle antiche tradizioni culturali e gastronomiche.

La vita dell’uomo, sin dai tempi degli Etruschi, è perfettamente in equilibrio con le risorse del mare, della terra e del sottosuolo, e le esperienze del passato costituiscono ancora oggi un fondamentale stimolo all’innovazione, nel rispetto totale della natura.

La pesca ha sempre costituito una fondamentale fonte di sostentamento e merce di scambio, e la conservazione del pescato è stata da sempre praticata con varie metodologie.

La coltivazione della vite e dell’olivo, assieme alla pesca, hanno caratterizzato questi luoghi. Eh sì, pare che gli Etruschi se ne intendessero parecchio, e piaceri della tavola e del buon vino erano parimenti goduti da uomini e donne. I Romani incrementarono la coltivazione dell’olivo e valorizzarono l’olio come prodotto d’eccellenza di grande commerciabilità.

Collegamenti al passato e alla storia dei grandiosi popoli che abitarono questa Terra, sono ovunque presenti, non solo nelle aree archeologiche.

Sono ravvisabili, ad esempio, nelle parole di Beatrice Massaza, titolare del PODERE S.S.ANNUNZIATA, produttrice di diverse tipologie di olio extravergine biologico di altissima qualità. Beatrice ci spiega le moderne tecniche di coltivazione biodinamica degli olivi, e i metodi di frangitura delle olive, per ottenere i massimi risultati in un eccellente olio.

Tiziana e Giorgio Socci del PODERE SAN MICHELE, sono appassionati sostenitori del recupero di antiche tecniche di coltivazione e potatura delle viti, e di raccolta e lavorazione delle uve. Produttori di vere e proprie eccellenze in campo vitivinicolo, le loro pratiche si basano su una rivisitazione in chiave moderna di antiche tecniche Etrusche.

Barbara Zenoni del PODERE L’AGAVE, agriturismo e allevamento di cinta senese quasi allo stato brado, ha iniziato da zero ed ha creduto fermamente nel suo progetto. Ora finalmente vede gli ottimi risultati del suo tenace lavoro di anni.

Facciamo un tuffo nel passato, al tempo degli Etruschi e poi dei Romani, con l’aiuto di Alessandro Fichera, archeologo, nostra guida al PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI E POPULONIA. Il nostro itinerario inizia con la proiezione di immagini dell’antica tonnara di Baratti, per proseguire poi con la visita alla necropoli di San Cerbone, all’acropoli di Populonia e al Castello.

Prima di parlare della Friggera e della storia più recente, vorrei introdurre con una veloce panoramica sull’economia della Costa degli Etruschi nell’antichità.

Storie di mare a Populonia

Fino alla fine dell'ottocento nel Golfo di Baratti si praticava la pesca del tonno col sistema della rete fissa, una lunga rete fissata a terra con pietre e tenuta a pelo d'acqua con galleggianti. Serviva a creare uno sbarramento subacqueo per i tonni.

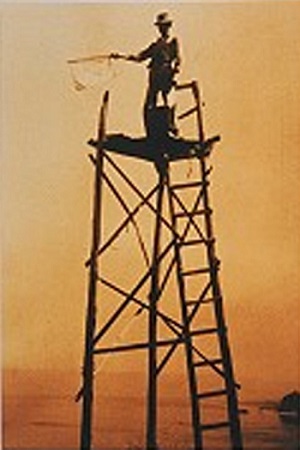

La Punta delle Tonnarelle sfruttava il percorso dei tonni in risalita nel Mediterraneo, ed era provvista di torri di avvistamento costruite in legno. Le reti per la cattura erano intrecciate con un particolare arbusto spontaneo locale chiamato “tagliamani”.

Grazie alla testimonianza di Strabone (I secolo d.C.), sappiamo che le tonnare erano già attive fin dal periodo romano. Verosimilmente, il luogo della torre di avvistamento corrispondeva all'antico thynnoscopeion di cui parla Strabone. Le ancore romane rinvenute nei fondali di fronte alla Punta delle Tonnarelle, potrebbero essere interpretate come i pesi di ancoraggio di una antica tonnara romana.

Importante punto di snodo delle rotte commerciali, il porto di Baratti e la città di Populonia vissero un periodo assai florido tra il VII e il III secolo a.C., con gli Etruschi e poi con i Romani, basato sull’economia del ferro, sull'agricoltura e sulla pesca. Populonia è l’unica città etrusca sul mare.

Nell’Acropoli di Populonia, in uno degli ambienti del Santuario delle Logge, di età romana, sono state recentemente rinvenute anfore per la conservazione del pesce. Le analisi effettuate dimostrano che non vi sono tracce di olio o di cottura, ma di tonno conservato probabilmente in salamoia.

Le vicine saline costituivano una grande risorsa economica per gli Etruschi, e poi per i Romani, nelle cui tavole abbondavano garum e salamoie di pesci conservati con interiora e sangue, e aromatizzati con erbe curative.

Altra importantissima testimonianza delle abitudini alimentari dell’epoca ci è offerta dal Mosaico dei Pesci, proveniente dall’acropoli di Populonia e conservato al Museo Archeologico di Piombino, dopo mille vicissitudini e passaggi di proprietà. Vi sono rappresentati 25 diversi esemplari di pesci e la scena di un naufragio. Il mosaico era il basamento di una fontana in un ambiente delle terme. Interessante il particolare della conchiglia che, capovolta, diventa colomba, un probabile ex voto a Venere.

La Friggera di San Vincenzo

Durante il nostro soggiorno a San Vincenzo, illustrato nel mio precedente articolo, Maurizio Dell’Agnello, giornalista della rivista IL PESCE, e Rodolfo Tagliaferri, Presidente del Circolo Fotografi di San Vincenzo, ci accolgono nella saletta multimediale della biblioteca, e ci raccontano la storia della Friggera, anche con l’ausilio di un video.

Nell’ottocento la pesca era soprattutto di lago, data la presenza di laghi e paludi in territorio maremmano. Dal lago di Castiglione i Medici ricevevano sostanziose entrate.

I Genovesi si recavano in questa zona per praticare invece la pesca in mare. Le sardine e le acciughe in primavera erano ottime e abbondanti, e i liguri pescavano e mettevano sotto sale.

Pescatori giungevano anche dal sud d’Italia, soprattutto da Gaeta e da Pozzuoli.

Agli inizi del ‘900 il Conte Gaddo della Gherardesca offrì alloggio ai pescatori in cambio di una parte del pescato.

Anni dopo, sul finire degli anni ’20, il conte destinò un intero stabile nelle vicinanze di Villa Emilia, ad alloggio stagionale dei pescatori , chiamandolo appunto “Casa del pescatore”.

E’ a questo periodo che risale la prima Friggera a Bambolo, l’attuale Donoratico, sempre grazie alla lungimiranza imprenditoriale del Conte della Gherardesca, proprietario dello stabile. Il pescato veniva fritto e inscatolato nell’olio di cottura, dopo essere stato lavato in salamoia e asciugato all’aria.

Nacque la G.I.P.S.A. , Grande Industria della Pesca di Sardine e Acciughe.

La Friggera di Donoratico è ancora visibile, e il proprietario attuale, il pittore Filippi, durante lavori di giardinaggio ha scoperto una gran quantità di scatolette non utilizzate e interrate.

Col tempo la Friggera di Donoratico divenne poco remunerativa e meno competitiva, per cui la sede di lavorazione del pescato venne spostata a San Vincenzo, con enorme risparmio sul trasporto e migliore organizzazione e qualità della produzione.

Il nuovo edificio che ospitò lo stabilimento prese subito il nome di Friggera, anche se le tecniche di lavorazione cambiarono, e il pesce non veniva più fritto ma cotto a vapore in autoclave. La costruzione fu iniziata alla fine degli anni ’30, fuori dal paese, appena prima del passaggio a livello che interrompeva la via Aurelia.

Il nuovo stabilimento impiegò subito una sessantina di donne, con grande vantaggio per l’economia del piccolo paese di San Vincenzo.

Nel frattempo il Conte effettuò nuovi investimenti acquisendo i due stabilimenti di Porto Ercole e Porto santo Stefano dell’industria Pollette di Nantes. Sul frontespizio dell’edificio della Friggera c’era questa scritta: Conte Gaddo della Gherardesca, F. Pollette, Industria lavorazione sardine e affini.

Il pesce proveniente dalle “manaidi” (antico metodo dei pescatori genovesi) era preferito a quello delle “lampare”, poiché rimaneva più integro, non essendo ammassato ed essendo “smagliato” uno alla volta. I pescatori meridionali pescavano invece con le “cianciole”, ma alla lunga provocavano l’impoverimento del mare, quindi il loro pescato venne rifiutato.

Lo stabilimento talvolta non riusciva ad assorbire tutto il pescato della flottiglia locale, che era composto da venti grosse barche, così una parte di quel pesce veniva dirottato verso altre friggere. Ai pescatori veniva anche offerta la possibilità di vendere privatamente fino alla metà del pescato.

Le sardine inscatolate a san Vincenzo erano le più apprezzate sui mercati, e costituirono una grossa risorsa per il vettovagliamento delle truppe militari.

Si era molto attenti alla qualità, scartando le “salacche”, tipo di sardine più insapori.

Si curava con attenzione anche il confezionamento e l’estetica della scatoletta.

Il nome del prodotto, DANTE’S, era un richiamo a NANTES, nota e apprezzata marca di sardine della Bretagna. Senza dubbio un’ottima intuizione di marketing!

Non c’era un orario di lavoro preciso, si seguiva la stagionalità del prodotto e molti operai ed operaie venivano ingaggiati al momento di maggior produzione.

Esisteva un locale chiamato INFERNO, dove maceravano le teste dei pesci per la produzione di ottimo concime.

Con il passaggio del fronte, i tedeschi smantellarono completamente la fabbrica, per motivi sia tattici che politici (i Della Gherardesca, dopo in Gran Consiglio, si schierarono con il re).

Terminata la guerra, la Friggera fu acquisita dalla Curia Arcivescovile di Siena, che la trasformò in colonia estiva.

La storia della Friggera è stata ampiamente ed egregiamente illustrata da Vinicio Biagi nel suo libro SAN VINCENZO E LA PESCA DEL PESCE AZZURRO, edizioni L'Aurelia 2002. Il dott. Biagi ha dedicato una parte significativa della sua vita alla storia della pesca di San Vincenzo, ed a lui è stata dedicata l'iniziativa ARCIpelago pesce.

https://www.youtube.com/watch?v=wC0QRnpe9rk

Grazie alla manifestazione UN MARE DI GUSTO, precedentemente TUTTI PAZZI PER LA PALAMITA, e a persone come Maurizio Dell’Agnello e Rodolfo Tagliaferri, sempre più rivalutata è la memoria storica del paese. Mostre fotografiche, conferenze, pubblicazioni, proiezioni ed altre attività, riportano sotto i riflettori personaggi e avvenimenti del passato, che hanno fatto la storia della cittadina di San Vincenzo e del circondario.

Tra le tante storie che si potrebbero raccontare, Maurizio Dell’Agnello sceglie quella dell’operaio Tullio Ranocchiai, attraverso il toccante racconto del figlio Enzo.

Nell’intervista Enzo Ranocchiai illustra minuziosamente il ciclo produttivo della Friggera, e spiega come il padre Tullio diventò prima operaio, e poi capofabbrica, dopo aver incontrato casualmente Gaddo della Gherardesca ed averlo aiutato a cambiare una gomma alla sua automobile.

Una polmonite gli fu fatale: Tullio morì poco prima la distruzione della fabbrica da parte dei tedeschi.

Srorie di marinai a San Vincenzo

A San Vincenzo si è passati da un tipo di economia prevalentemente agricola, alla pesca e ad attività industriali ad essa legate, grazie all’inserimento di manovalanza del posto nei pescherecci genovesi, e alla intraprendenza di imprenditori quali Gaddo della Gherardesca, che diede ampio respiro ad una attività nata come impresa artigianale familiare, divenuta poi vera e propria industria.

Fu nei primi decenni dell’ottocento che qualcuno cominciò ad imbarcarsi e ad apprendere il nuovo mestiere.

Poco dopo il 1850 si parla del “livornese” Agostino Mancini, la prima leggendaria figura di “pescatore” come dall’immaginario collettivo. Ne seguirono tante altre.

Negli anni ’20 i fratelli Federici diedero inizio alla vera e propria tradizione alieutica sanvincenzina, attrezzando una piccola flottiglia, specializzata per la cattura di acciughe e sardine.

Seguirono i Galletti, una numerosa famiglia di pescatori che operavano con le “feluche”, barche snelle e veloci.

Agli inizi degli anni ’40 ricordiamo i Galoppini, che sostituirono le manaidi con le lampare.

Molti ragazzi si imbarcarono per imparare un mestiere abbastanza pericoloso e poco remunerativo, voltando le spalle ad altre attività legate al turismo, che allora cominciava a muovere i primi passi.

Nel salutarvi e ringraziarvi per essere passati di qui, vi propongo un filmato con bellissime foto d’epoca, che vi farà rivivere ciò che ho cercato di spiegare a parole. Vi consiglio anche due video di Maurizio Dell'Agnello, molto interessanti e specifici sull'argomento qui trattato

https://www.youtube.com/watch?v=_bhwJPl71PE

https://www.youtube.com/watch?v=mq7P3fGXFC8

Ringrazio particolarmente Cristina Galliti per la concessione di alcune foto.

Fonti iconografiche e informative:

Come diventai sardellaio, articolo di Maurizio Dell'Aghello da IL PESCE del 04/2013

I piscinarios della Costa degli Etruschi, articolo di Maurizio Dell'Aghello da IL PESCE del 03/2009

http://www.golfobaratti.com/baratti/vedere-baratti/mosaico-dei-pesci-di-baratti/

http://www.golfobaratti.com/baratti/storia-baratti/tonnara-baratti/

http://www.comune.san-vincenzo.li.it/pagina746_la-friggera.html