Oggi si festeggia la Giornata Nazionale del Cibo nell’Arte, ed io sono emozionatissima! Perché? Ma perché è la prima volta che ho l’onore di essere Ambasciatrice per il Calendario del Cibo Italiano AIFB!

Ho trattato questo tema con molto timore, è stato un lavoro di sintesi non facile, data la vastità dell’argomento. Ma in mio aiuto sono arrivati tanti contributi dalle amiche blogger, con interessanti approfondimenti, e per questo le ringrazio particolarmente.

Come sapete sono appassionata di pane e di lieviti, ed ho dedicato gran parte di questo mio spazio virtuale ai lievitati. Era inevitabile che esplorassi una precisa nicchia, il pane nell’arte.

Iniziamo con l’immagine di copertina.

Lo sguardo magnetico, intenso, dolce e malizioso, la bocca ben delineata, l’incarnato candido. Il capo coperto da un turbante di prezioso tessuto, fermato da un gioiello con perla. I seni nudi, il ventre coperto da un velo trasparente, e le gambe da un morbido drappeggio rosso. Alle sue spalle il mirto e il melo cotogno, simboli della dea Venere. Nel braccio sinistro un bracciale con la firma dell’artista“Raphael Urbinas”, e nell’anulare sinistro un anello, probabile indizio di donna sposata.

E’ la stessa donna di altri famosi dipinti, tra cui “La Velata”, Margherita Luzi, detta la Fornarina, la modella prediletta di Raffaello. Una donna per la quale il Maestro nutrì un amore appassionato, e che probabilmente sposò. Il suo amore venne ricambiato dalla bellissima Margherita, a tal punto che dopo la precoce morte del pittore la fanciulla si ritirò in convento.

Era la figlia di un fornaio trasteverino, Francesco Luti, e soleva affacciarsi alla finestra del primo piano in via S. Dorotea 19, dove c’era anche il forno del padre, al piano terra. Si dice che Raffaello, passeggiando da quelle parti e vedendola affacciata, se ne invaghì immediatamente.

Cosa c’entra col tema trattato, cioè il pane nell’arte? Quasi nulla, solo il nome. Per me il significato di questo capolavoro va oltre, in quanto riesce ad esprimere in uno sguardo tutto l’entusiasmo e la passione che ho per il pane. Beninteso, non oso paragonarmi neanche lontanamente a questa giovane e bellissima fanciulla, sarebbe quantomeno ridicolo, ma ne sono rimasta letteralmente incantata e l’ho simbolicamente “adottata”, in particolare dal momento in cui l’ho ammirata “dal vivo”, dopo il restauro, a Palazzo Barberini. Non ho potuto fare a meno di associare l’amore col profumo del pane!

Passiamo ora ad opere che hanno come soggetto il pane o ciò che gli gira intorno.

Cereali e pane accompagnano la storia dell’uomo sin dai tempi in cui antiche popolazioni abbandonarono parzialmente la caccia per dedicarsi all’agricoltura.

Panifici, birrifici e banchetti erano i soggetti più frequenti dei bassorilievi di Assiri e Babilonesi, e degli affreschi delle tombe degli antichi Egizi. Numerose sono infatti le scene conviviali rappresentate sulle pareti delle tombe, preziosa fonte di informazioni sulla dieta dell’antico Egitto, assieme ai resti di cibo, giunti a noi ben conservati, talvolta quasi inalterati. Il pane e la birra erano gli alimenti più comuni già dal 3000 a.C. Statuine e stele funerarie rappresentano donne che macinano cereali o che preparano il pane o la birra.

Roma e Pompei erano costellate di affreschi e mosaici che servivano sì a decorare gli interni delle dimore, ma fungevano anche da insegne di botteghe. L’affresco pompeiano che riproduce la bottega del fornaio è vivido e attuale, non vi sono grandi differenze con i banconi e gli scaffali delle moderne panetterie.

A Pompei, tra gli scavi, si possono ammirare i forni in cui veniva cotto il pane, e le botteghe dove veniva venduto.

Nell’alto Medioevo abbondano scene di agricoltura e trasformazione delle materie prime: il grano si raccoglie e si trasforma in farina e poi in pane. Il cibo era considerato il frutto del duro lavoro dell’uomo e dono di Dio, necessità di nutrimento e non fonte di piacere.

Solo nel tardo Medioevo appaiono scene di banchetti, feste, osterie, tavole imbandite, il pane comincia ad essere rappresentato come simbolo dell’eucarestia e come cibo per tutte le classi sociali.

Il Taccuinum Sanitatis Casanatensis è un codice miniato del XIV secolo, conservato a Roma nella Biblioteca Casanatense. Serviva a diffondere basilari norme igieniche e di medicina. Il cibo era interpretato come medicamento. Ecco un forno.

La più famosa “Ultima Cena” della storia dell'arte, quella di Leonardo da Vinci, è visitabile nella chiesa di S. Maria delle Grazie a Milano. Leonardo dispone tutti i soggetti dell’affresco di fronte allo spettatore, evidenziandone gesti ed espressioni del viso, tutte diverse. Straordinaria l’attenzione ai dettagli della tavola: i piatti, i bicchieri riempiti per metà, i numerosi pani appoggiati lungo tutta la tavola, le pieghe della tovaglia, che presenta un fine ricamo azzurro. Ad ogni apostolo è attribuito un bicchiere, un coltello e un piatto con del pesce, altro simbolo eucaristico. Un particolare significativo è rappresentato dalla saliera fatta cadere da Giuda, in contrapposizione a quelle piene di Giacomo e Matteo. Il significato va trovato nelle parole del Sermone della montagna, nel Vangelo di Matteo, “il sale della terra”, come Gesù definisce gli apostoli. Giuda avrebbe sprecato l’occasione di diventarlo, come dimostra il sale versato.

Nel Rinascimento e nel Barocco il pane diviene spesso il protagonista delle tele, studiato fin nei minimi particolari nelle nature morte. Si torna a rappresentare il cibo come modello estetico, energia cromatica, varietà ed equilibrio di forme.

Giuseppe Recco è stato un pittore napoletano del periodo barocco, specializzato nelle nature morte. In questa bellissima composizione, intitolata "Natura morta con pani, prosciutto, pasticcio e ghiacciaia" si rispecchia l'arte culinaria napoletana, proprio per la presenza di un "pasticcio" in crosta.

Di Giacomo Ceruti, detto Il Pitocchetto, pittore milanese vissuto nella prima metà del '700, ricordiamo una splendida e altrettanto famosa "Natura morta con pane, salame e noci".

Luis Meléndez, altro pittore del '700 nato a napoli e poi trasferitosi a Madrid, è noto per le sue nature morte, genere nel quale era un vero specialista. Eccovi la "Natura morta con pane e fichi", in cui una grossa pagnotta si staglia prepotentemente in primo piano e "sfonda" la scena.

Altro pittore settecentesco, questa volta marchigiano, è Carlo Magini, raffinato scenografo di tavole apparecchiate e dispense colme di provviste. Amava rappresentare eleganti porcellane, cristallerie e pentole con vivido realismo.

Anche i luoghi del cibo diventano sempre più importanti e rappresentati sulle tele: la cucina, la bottega, il mercato.

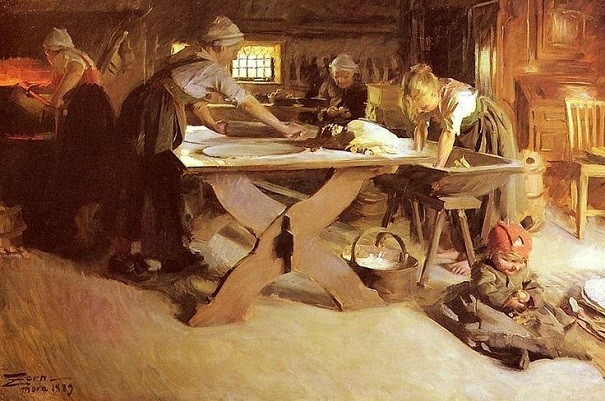

Amo particolarmente una scena familiare del pittore ottocentesco Anders Zorn, "Cottura del pane" (1889, collezione privata), in cui il vero protagonista è proprio il pane e la sua preparazione. Una scena che sa di buono, di famiglia, di antico e semplice. Le donne di questa famiglia sono impegnate tutte a fare qualcosa, a prescindere dall'età.

Terminiamo questa veloce carrellata di bellissime opere pittoriche con Gustave Courbet, "Le vagliatrici di grano" (1854, Musée de beaux arts, Nantes). Quasi una danza l'elegante movimento rotatorio della giovane vagliatrice, sinuosa e leggera, anche se si tratta di una scena povera che esalta il duro lavoro dei contadini, testimoniato dalla stanchezza dell'altra protagonista femminile. Il piccolo fanciullo intanto apre la madia per cercare se vi è rimasto qualcosa da mangiare.

Ringrazio chi ha voluto contribuire alla Giornata Nazionale del Cibo nell'Arte

FONTI ICONOGRAFICHE

Carlo Magini, natura morta con tavola imbandita http://www.musei.marche.it/web/RicercaTemi/DettagliTema/tabid/67/Id/8/La-natura-morta-nellarte-marchigiana/Default.aspx

Il Pitocchetto, natura morta http://ilcibodellarte.blogspot.it/2013/02/il-pane-nella-pittura.html

Giuseppe Recco, Natura morta con pani, pasticcio e ghiacciaia

1660-1670 circa olio su tela http://www.unannoadarte.it/lestanzedellemuse/galleria.html

Tacuinum sanitatis http://www.alinariarchives.it/it/search?isPostBack=1&query=%22Fornaio%22

Melendez http://alberodellagastronomia.blogspot.it/2014/07/i-fichi-tra-arte-storia-e-tradizioni.html

Fornarina http://www.arteworld.it/la-fornarina-raffaello-sanzio-analisi/

Cenacolo vinciano http://www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it/?page_id=161

Anders Zorn https://it.pinterest.com/pin/574279389957206990/

Courbet vagliatrici https://gabrielelaporta.wordpress.com/tag/le-vagliatrici-di-grano/

Commenti

Grazie per le tue parole!

Grazie per le tue parole e per essere passata di qui, un caro saluto!

Grazie a te!

Si tratta di un argomento a me familiare, il pane. E sono davvero tante le opere tra le quali ho dovuto fare una scelta. Certo la Fornarina è insostituibile.

Ancora grazie per il tuo prezioso contributo, hai arricchito il mio lavoro con grande maestria e competenza.

Un caro saluto

Maria Teresa

Grazie per la tua volontà di approfondire con tanta maestria gli argomenti trattati.

Un caloroso saluto.

Maria Grazia

Ti auguro una serena Pasqua.

Maria Teresa

RSS feed dei commenti di questo post.